Michelangelo non fu solo il genio delle arti visive, ma un letterato e poeta autentico. Numerosi documenti testimoniano la sua attività letteraria, offrendo preziosissime informazioni sulla sua vita privata quotidiana e sulle relazioni. Definito “artista universale” fu protagonista del Rinascimento italiano è già in vita fu riconosciuto dai suoi contemporanei come uno dei più grandi artisti mai esistiti. Il suo stile rappresenta un caso unico per la lirica della metà del Cinquecento. Fondamentali erano la tematica amorosa, omoerotica e religiosa che oltre alla poesia sono predominanti nella pittura.

L’archivio personale dell'artista, comprende oltre 25.000 documenti fra schizzi, contratti, lettere, poesie e vari frammenti custoditi presso Casa Buonarroti a Firenze. La letteratura e la poesia ha avuto un ruolo fondamentale nella vita del maestro, Michelangelo condivideva con il Petrarca la condizione di tormento interiore, infatti adattò la lezione “petrarchista” a una concezione dell'amore radicata nel neoplatismo fiorentino di fine Quattrocento.

La sua formazione poetico-letteraria avvenne presso l'ambiente della Corte di Lorenzo “Il Magnifico”, dove troviamo l'influsso di letture di Agnolo Poliziano, Luigi Pulci, il filosofo Marsilio Ficino, traduttore del pensiero di Platone. Non mancano i pensieri stilnovisti di Guinizelli e Cavalcanti e le letture della Divina Commedia del Sommo Dante.

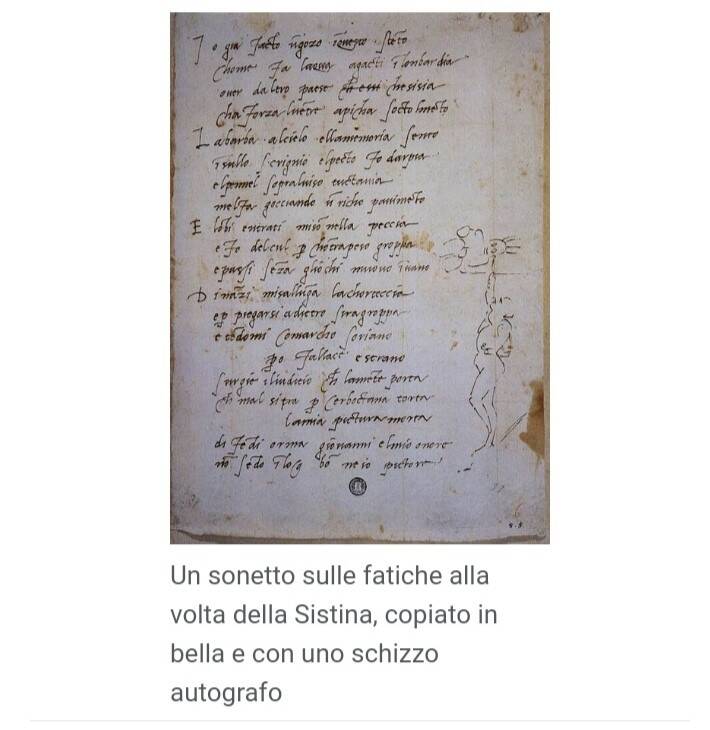

Personalità tanto geniale quanto irrequieta, l’artista si confida con il lettore, ponendo l'attenzione alla sfera privata, ai dissidi religiosi, ai desideri amorosi e alla malinconia che fa da sfondo alla sua grande produzione artistica. Tra le maestose opere dell’ arte occidentale si annoverano il David, il Mosè, la Pietà del Vaticano, la Cupola di San Pietro e il ciclo degli affreschi nella cappella Sistina. È proprio il caso del componimento, di cui ancora oggi si conserva l'originale, in cui Michelangelo stesso restituisce l’idea del suo modo di lavorare alla volta della Sistina, impresa che lo impegnò dal 1508 al 1512.

Lo studio delle sue opere segnò intere generazioni artistiche dando forte impulso alla corrente del manierismo.

(Cappella Sistina 1508/1512)

Eppure Michelangelo divenne per la storia dell'arte, l'emblema della solitudine dell'artista e della grandezza creativa. Egli stesso non si definì mai un bravo pittore asserendo di trovarsi in un luogo ostile, riferendosi spesso alla chiesa e alla corte pontificia.

(un frammento della lettera al padre)

Nell'ambito della storia letteraria italiana del Cinquecento, quello del Buonarroti non fu l'unico caso di artista dedito alla letteratura, soprattutto nell'ambiente colto Fiorentino, in cui emersero Leonardo da Vinci, il Pontorno, Benvenuto Cellini e Giorgio Vasari.

Importante e fondamentale fu il linguaggio poetico che si registrò a partire dagli anni trenta del Cinquecento, cominciando con un intenso scambio epistolare con Vittoria Colonna, Marchesa di Pescara, che contribuì ad innescare in Michelangelo un profondo credo religioso e a maturare uno stile più riflessivo e personale. L’ artista era fortemente affascinato dalla Colonna, per il suo fascino, la cultura e la sua religiosità. Nelle lettere inviate alla Marchesa emerge tutto il dissapore sulla chiesa, ma anche poesie d'amore di estrema bellezza.

Venuta a mancare l’ intima confidente,

Michelangelo affidò il suo sfogo ad un sonetto composto nel biennio 1552-1554, in cui, in preda allo sconforto, giunse a mettere in discussione la sua stessa arte, ragione della sua stessa vita, che invece di avvicinarla a Dio lo aveva allontanato sempre di più. L’arte, dunque, intesa come legge e religione, ora non gli bastava più, anzi si era rilevata anch'essa errore e vanità dinanzi alla prospettiva della morte corporale della dannazione. La crisi spirituale michelangiolesca e l'epoca di incertezze che stava attraversando la chiesa fecero del Giudizio Universale l'emblema non solo di una condizione personale dell'autore, ma di una pagina di storia moderna ergendosi ed efficace ammonimento al mondo.

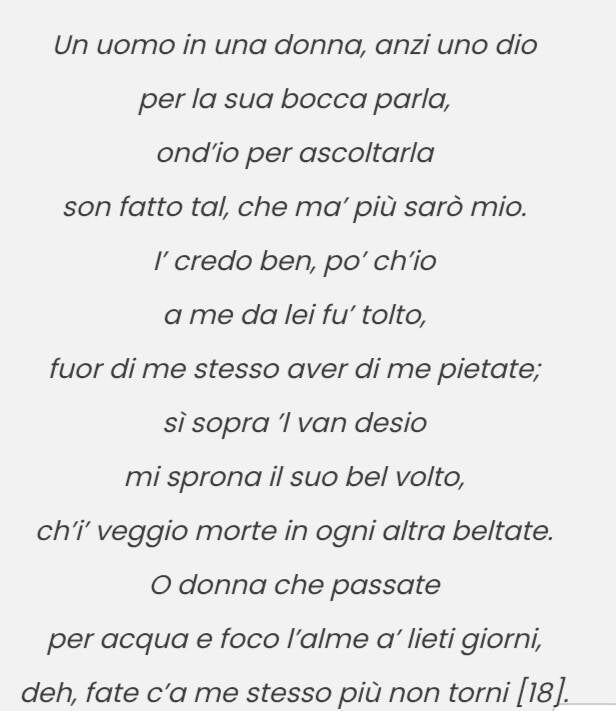

Eppure, intorno ai sessanta anni, Michelangelo ritrova la gioia, un divampare sentimento d’amore diverso, ma che priva di sé stessi. Comincia una nuova fase poetica dove vengono ripresi lo stile petrarchesco e lo stil novo.

“…Che cosa è questo, Amore,

Ch’al core entra per gli occhi,

Per poco spazio dentro par che cresca?

E s’avvien che trabocchi?”

Fu l’ amore per il giovane romano Tommaso Cavalieri a riportare la nuova energia creativa in Michelangelo. Una nuova linfa anche nel modo di scrivere, molto più passionale rispetto a quelli dedicati alla Colonna, con la caratteristica propria del trasporto amoroso. Con il giovane instaurò una bellissima relazione platonica che lega un maestro a un allievo. Il giovane Cavalieri, che si dilettava di arte e architettura, ebbe in dono dal maestro preziosi insegnamenti e disegni di estrema finezza. In cambio offrì a Michelangelo la sua giovinezza e il suo grande entusiasmo. Il sodalizio con il Cavalieri permette all’ artista di ritrovare l’ entusiasmo soffocato dalla vecchiaia, riuscendo a vedere attraverso gli occhi del giovane una realtà nuova.

( Ritratto del giovane Tommaso Cavalieri)

Si può dunque definire come adorazione alla bellezza ciò che l’ artista provava per il Cavalieri, il quale ebbe il privilegio di salire sui ponteggi del Giudizio, influenzandone le innumerevoli rappresentazioni di nudi virili a cui diede vita il pennello di Michelangelo. Tuttavia, sarà il Concilio di Trento, conclusosi appena prima della morte del Buonarroti, a condannare la nudità nella pittura religiosa, mettendo in discussione centinaia di dipinti, compreso il Giudizio Universale, mentre a Daniele Da Volterra, amico di Michelangelo, verrà affidato l’ ingrato compito di “ rivestire” le parti più “ scandalose” dell’ opera, passando alla storia con l’ appellativo di “ Braghettone”.

Dr.ssa Luisa Zinna

Lettere, Arte, Musica & Spettacolo

Aggiungi commento

Commenti